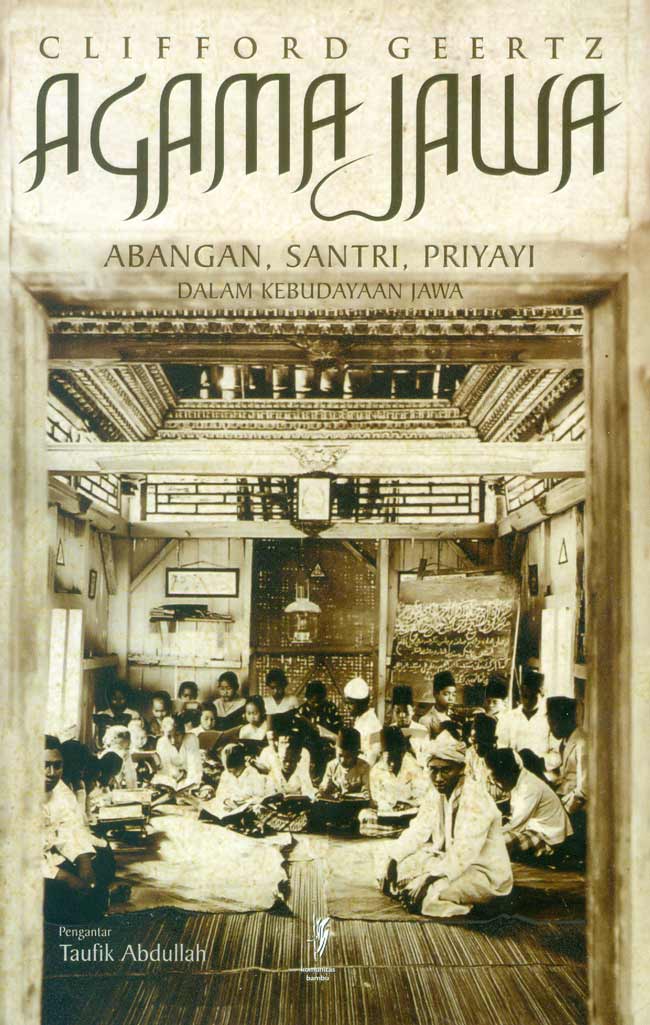

Judul: Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa

Judul asli: The Religion of Java

Penulis: Clifford Geertz.

Penerjemah: Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto

Penerbit: Komunitas Bambu, Yogyakarta (2013)

Halaman: xxxiv, 604 hlm., 24 cm

Bahasa: Indonesia

ISBN: 978-602-940-212-4

Resentator: Joko Setiyono, S.Sos

Di Jawa, agama jarang hadir sebagai doktrin yang berdiri sendiri. Ia menyelinap ke dalam bahasa, gestur, upacara kecil, tata krama, bahkan ke dalam cara orang diam dan menahan diri. Agama, dalam pengertian ini, bukan hanya soal kepercayaan kepada Tuhan, melainkan cara manusia menata hidupnya di tengah dunia yang rapuh dan penuh ketidakpastian. Di titik inilah buku Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa karya Clifford Geertz menemukan relevansinya yang bertahan lintas zaman.

Buku ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris pada 1960 dengan judul The Religion of Java. Terjemahan bahasa Indonesianya—yang diterbitkan oleh Komunitas Bambu—membuka kembali salah satu teks antropologi paling berpengaruh tentang Indonesia. Bukan hanya karena kelengkapan deskripsinya, tetapi karena keberaniannya mengusulkan cara pandang baru: bahwa agama di Jawa tidak bisa dipahami semata-mata sebagai sistem teologi, melainkan sebagai sistem simbol yang hidup dalam praktik keseharian.

Geertz menulis Jawa bukan dari mimbar, melainkan dari halaman rumah, pasar, masjid kecil, langgar desa, dan upacara slametan. Ia mengamati bagaimana orang makan bersama, berdoa bersama, diam bersama, dan menafsirkan nasib bersama. Dari pengamatan itulah ia menyusun satu peta konseptual yang kemudian menjadi sangat terkenal—bahkan terlalu terkenal—yakni pembagian masyarakat Jawa ke dalam tiga varian keagamaan: abangan, santri, dan priyayi.

Agama sebagai Sistem Simbol

Kunci membaca buku ini terletak pada cara Geertz memahami agama. Ia tidak memulainya dari definisi teologis, tetapi dari pendekatan antropologi interpretatif. Agama, baginya, adalah jaringan makna yang memberi manusia kerangka untuk memahami penderitaan, harapan, dan keteraturan dunia. Ritual bukan sekadar ibadah, melainkan bahasa simbolik yang menjembatani manusia dengan realitas yang lebih luas.

Dalam konteks Jawa, agama tampil sebagai tata makna yang menyerap unsur lokal, sejarah panjang pra-Islam, dan tradisi Islam itu sendiri. Karena itu, Geertz menolak pandangan yang melihat praktik keagamaan Jawa sebagai “kurang murni” atau “menyimpang”. Ia justru melihatnya sebagai hasil perjumpaan panjang antara kepercayaan, budaya, dan struktur sosial.

Slametan—ritual makan bersama yang sering dianggap sebagai adat belaka—dibaca Geertz sebagai inti religiusitas Jawa. Dalam slametan, doa-doa Islam, simbol kosmologis, dan solidaritas sosial bertemu dalam satu peristiwa sederhana. Di sanalah agama bekerja: menenangkan kecemasan, meneguhkan kebersamaan, dan menjaga keseimbangan dunia.

Abangan, Santri, Priyayi: Sebuah Tipologi. Pembagian abangan, santri, dan priyayi bukanlah klasifikasi administratif, melainkan tipe ideal. Geertz menggunakan tipologi ini untuk menjelaskan kecenderungan budaya-keagamaan, bukan untuk mengotakkan individu secara kaku.

Abangan merujuk pada kelompok masyarakat desa yang religiusitasnya sangat terkait dengan tradisi lokal. Islam hadir dalam bentuk simbolik—doa, nama, perayaan—tetapi praktik keagamaannya lebih menekankan keseimbangan kosmis, penghormatan kepada leluhur, dan ritual kolektif. Bagi abangan, agama adalah sarana menjaga harmoni hidup, bukan arena perdebatan doktrinal.

Santri adalah mereka yang mempraktikkan Islam secara lebih normatif. Dunia pesantren, pengajian, kitab, dan hukum agama menjadi rujukan utama. Dalam pandangan Geertz, santri sering terkait dengan etos perdagangan, disiplin moral, dan orientasi ke luar komunitas desa. Islam dipahami sebagai pedoman hidup yang eksplisit dan mengikat.

Priyayi, sementara itu, mewakili lapisan birokrasi dan aristokrasi Jawa. Religiusitas priyayi bersifat etis dan estetik. Mereka menekankan kehalusan budi, pengendalian diri, dan harmoni batin. Tradisi Hindu-Buddha, filsafat Jawa, dan simbol-simbol keraton membentuk cara mereka memaknai agama sebagai jalan kebijaksanaan.

Tipologi ini membantu pembaca memahami keragaman Jawa, tetapi sekaligus mengandung risiko penyederhanaan. Geertz sendiri menyadari hal itu. Namun, dalam praktiknya, pembagian ini sering diperlakukan sebagai fakta sosial yang kaku, bahkan digunakan untuk menjelaskan konflik politik dan ideologis secara berlebihan.

Kekuatan Etnografi yang Mendalam

Salah satu kekuatan utama buku ini adalah ketajaman etnografinya. Geertz tidak menulis Jawa sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai pengalaman hidup. Ia mencatat detail kecil: cara orang berbicara tentang kematian, bagaimana doa diucapkan setengah berbisik, bagaimana simbol-simbol lama bertahan dalam praktik baru.

Pendekatan ini membuat buku Agama Jawa terasa hidup. Pembaca tidak hanya memahami struktur sosial, tetapi juga suasana batin masyarakat Jawa pada masa itu. Inilah yang membuat buku ini tetap relevan: ia menangkap dimensi manusiawi yang sering luput dari statistik dan teori besar.

Geertz juga berhasil menunjukkan bahwa agama tidak bisa dilepaskan dari konteks ekonomi dan sosial. Religiusitas tidak berdiri di ruang hampa; ia berkelindan dengan pekerjaan, status sosial, dan relasi kekuasaan. Dalam hal ini, agama menjadi cermin sekaligus perekat struktur sosial.

Kontroversi dan Kritik

Sejak diterbitkan, buku ini menuai pujian sekaligus kritik. Banyak sarjana menilai tipologi Geertz terlalu menyederhanakan realitas yang jauh lebih cair. Dalam kehidupan nyata, seseorang bisa sekaligus abangan dan santri, atau santri dan priyayi. Identitas keagamaan di Jawa sering bersifat situasional dan kontekstual.

Kritik lain datang dari kalangan yang menilai Geertz terlalu “sekuler” dalam membaca Islam. Dengan menempatkan Islam sebagai salah satu sistem simbol di antara banyak simbol lain, Geertz dianggap mereduksi dimensi normatif dan teologis agama. Ia lebih tertarik pada makna sosial daripada kebenaran doktrinal.

Selain itu, konteks waktu penelitian Geertz—awal 1950-an—juga perlu diperhatikan. Jawa yang ia gambarkan adalah Jawa sebelum gelombang Islamisasi intensif, sebelum Orde Baru, dan sebelum kebangkitan kelas menengah Muslim. Membaca buku ini tanpa kesadaran historis dapat menimbulkan kesan keliru tentang Jawa masa kini.

Namun, justru di sinilah nilai buku ini. Ia adalah potret sebuah zaman, bukan peta abadi. Seperti foto lama, ia membantu kita memahami dari mana kita datang, bukan menentukan ke mana kita harus pergi.

Relevansi di tengah Jawa kontemporer. Pertanyaannya: masih relevankah Agama Jawa hari ini? Jawabannya: ya, dengan cara tertentu. Bukan sebagai panduan mutlak, tetapi sebagai alat refleksi.

Di tengah perubahan sosial yang cepat, buku ini mengingatkan bahwa identitas keagamaan tidak pernah tunggal. Ia selalu dinegosiasikan, dipraktikkan, dan dimaknai ulang. Polarisasi keagamaan yang sering muncul hari ini dapat dibaca sebagai kelanjutan dari dinamika lama, meskipun dengan bentuk baru.

Geertz mengajarkan bahwa memahami agama berarti memahami manusia secara utuh—ketakutannya, harapannya, dan cara ia mencari makna. Dalam dunia yang cenderung menyederhanakan identitas menjadi label, pendekatan ini terasa semakin penting.

Terjemahan buku ini ke dalam bahasa Indonesia merupakan sumbangan penting bagi pembaca lokal. Bahasa yang relatif jernih membuat gagasan kompleks Geertz dapat diakses oleh pembaca non-akademik. Meski demikian, beberapa istilah antropologis tetap menuntut pembacaan yang cermat.

Sebagai bacaan, buku ini bukan novel yang bisa dilahap cepat. Ia menuntut kesabaran dan perenungan. Namun, imbalannya sepadan: pemahaman yang lebih dalam tentang Jawa dan cara agama bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Membaca Jawa dengan Kesadaran Konteks

Agama Jawa adalah buku yang membentuk cara kita berbicara tentang Jawa. Ia membuka pintu diskusi, tetapi bukan penutup perdebatan. Membacanya hari ini berarti berdialog dengannya—mengambil wawasannya, mengkritisi keterbatasannya, dan menempatkannya dalam konteks sejarah.

Buku ini penting bukan karena semua tesisnya benar tanpa cela, tetapi karena ia mengajarkan satu hal mendasar: bahwa kebudayaan tidak bisa dipahami dari luar, dan agama tidak bisa dipisahkan dari cara manusia menjalani hidupnya.

Dalam dunia yang semakin gemar memberi label, Geertz mengajak kita berhenti sejenak, mengamati dengan saksama, dan mendengarkan makna yang tersembunyi di balik praktik sehari-hari. Di sanalah Jawa berbicara—pelan, simbolik, dan penuh lapisan makna. Buku ini bisa dicari dan dibaca oleh para pemustaka Perpustakaan ISI Surakarta, lokasi penyimpanan dengan nomor panggil: 200.959 82 GEE a.[]